iPad mini を快適に使いたい人へ

春がやってきたので、iPad miniを買った。

これまでは、会社から支給されたiPad(無印)を使っていたけれど、もう30代になって自分の生活を豊かにしていけることは積極的に取り入れていきたいと思い始めたので、iPad miniを買うことにした。

買ってからまだ2週間ほどだけど、iPad miniは動画を見るにも本を読むにもネットサーフィンにも、すでに最高の相棒となっている。

僕はモノを買うときは時間をかけて検討して納得してから買うことにする非常に厄介な方の種類の人間だから、iPad proやairでなくminiに決めるところから容量、アクセサリー選びにもなんだかんだYouTubeを見漁ってググりまくって時間をかけて決めたから、その選択をした理由や選択したあとの今の使い勝手などをレポートすることに一定の価値があると思って、記事を書くことにした。

ということで、iPadminiについて書いていく。

iPad miniを購入した。とても軽量で取り回しが良くめちゃいい。動画を見るにも本を読むにもベストな大きさ。軽さを活かすため、カバーは、CasefiniteのTHE FROST AIRにして、Mag Safe化して使っている。すばらし。 pic.twitter.com/1MUTrNeHss

— UD (@dadadadaiyu) 2025年3月22日

<目次>

ぼくが買ったiPad miniについて

今回僕が買ったのは、iPad mini A17 pro(wifiモデル, 128GB)だ。今回からiPadは「第◯世代」のようなナバリングではなく、内蔵チップの種類で呼称するようになったから分かりづらいが、要はiPad mini第7世代に相当する。

iPad mini にした理由

まず、数あるiPadからminiを選んだ理由から説明したい。これまで僕はiPad(無印)を使ってきた。仕事でメモや資料閲覧で使い、家では動画視聴で使うことが主。仕事でたまに必要に迫られて手書きのスケッチなどを書くこともあったが、そこまでの頻度ではない。

自分でiPadを買うとなったときに、はじめは、iPad(無印)と同等の画面の大きさで性能が良いAirやProを買おうという思考になった。が、僕の使い方としてはProの性能はそもそも不要で、買ってもAirかな〜というところ。

もう少し普段の使い勝手を振り返ってみて、iPadはやや大きく絶妙に重いため、結局机の上でしか使わないPCと同じような扱いになる。そうであれば、PCでいいのだから、PCとは差別化できるminiが選択肢に入ってきた。

私用でmacbook Airを持っていることもあり、仕事でもプライベートでもPCとは被らない立ち位置のデバイスが加わることのほうがいいという結論となった。調べれば調べるほどその絶妙な大きさと軽さは、なにより暮らしの余白にハマるのではないかと思ったのだ。

128GBにした理由

容量については、miniに決めるよりも長い検討を要した。実は、今回、iPad miniの容量のラインナップは変更されている。第6世代では、64GB or 256GBの2つの選択肢だったのだが、今回からは128GB or 256GB or 512GBの3つの選択肢となっている。

人間というものは安心したい生き物で、3つの選択肢があったらどうしても真ん中を選択したくなる。この欲望と理性の戦いに時間がかかったのだ。

最終的な決め手としては、クリエイティブな用途をたくさんする予定がないから。第6世代の時代は、多くのレビューブログやYouTuberが口を揃えて「64GBじゃ足りないから256GBにすべし。128GBの選択肢があればなあ。」と言っているから、今回はそのあったらいいなの選択肢128GBを選択すれば、何の問題もないと冷静に思ったから。

消去法で256GBを選ばざるを得なかった時代があったのだから、今はAppleに感謝しながら積極的に128GBを選択するでよいのだ。

iPad miniを買ってみて、使ってみて、今思うこと

タブレットにおいて軽さは正義だ

iPad miniはとにかく軽い。

iPad miniを使ってから、「タブレットの良さは、重さによってのみ測られる」と思うようになった。

タブレットは機動性が最も重要視されるデバイスである。PCは主に机の上で使うことが想定されるが、タブレットは机の上とそれ以外での利用のどちらの可能性もある。

iPad miniは常に携帯していても気にならない重さである。手に持ってメモを取るのもしんどくなく、本を読むにしても動画を見るにしてもしんどくない。カバンに入れて持ち運んでも負荷にはならない。結果として使わなかったとしても持ってきたことを後悔しない。

iPad miniにしてから、電車内でカバンから取り出して手に持つことが多くなった。軽いからこそ、取り回しが良く生活の中で登場場面が増加している。

画面の大きさは小さすぎることはなく、ちょうどええ

購入する前に、画面の大きさが小さくなることだけは少し心配していたが、それは杞憂に終わった。

店頭で、ProやAirと横並びで置いてあると画面の小ささを感じてしまうが、日々生活する中では横にProやAirがあるわけでなく、画面が小さいと思うことがないというのが実態だ。

仕事で資料を見るにしても、文字が小さければ拡大すればいいだけだ。

スマホ以上PC以下の絶妙な大きさがとても気に入っている。

iPad miniのアクセサリーについて

最後に、これまた長い時間をかけてリサーチしたiPad miniのアクセサリーについて、とっても満足しているので記録しておく。

色々と調べた結果、iPad miniはその軽さを殺さないことが一番重要だという仮説にたどり着いた。ケースをつけて結局重くなってしまってはもったいない。できるだけ軽く、それでいて機能的なアクセサリーを選択した。

画面保護フィルム:NIMASO アンチグレアガラスフィルム

メモを取ったり、簡単な絵を書いたりしたいので、ペンで書きやすいフィルムにした。以前のiPadではフィルムすら貼っていなかったので、ペーパーライクタイプにしようかと思ったが、色々と評判を見てアンチグレアフィルムにした。実際にペンの書き心地はとてもいい。アンチグレアであることもストレスがなくていい。

ケース:Casefinite THE FROST AIR

美しく軽いケースとして有名なTHE FROST AIR。ちょっと前にiPhoneを新調したときに気になっていたが、耐久性には期待できないということで諦めた経緯があった。でも、iPadならiPhoneほど外で持たないし、落とす頻度も少ないだろう。カバンに入れて持ち歩くのだから、他の機器とぶつかってできる傷などは防ぐことができるこのケースが最も適していると考えた。

どのくらいの薄さなのかと半分心配もしていたが、意外にもとてもしっかりしていてよかった。ほぼ裸な感じがとても気に入っている。

Magsafeシール:Ohh Deer Magsafe用シール

ケースとフィルムが揃ったので、いつもの僕であればここで完成なのだけど、iPadのアクセサリーを調べまくった結果、みんながとっても工夫して使いやすくしているのを知って自分もそうしたいと思うようになった。

特にTHE FROST AIRにはスタンド機能がないため、iPadをMagsafe化してスタンド機能を付加することにした。

Magsafeスタンド:enGMOLPHY バンカーリング

Magsafeのスタンドは、軽いながら、二段階のヒンジがついているenGMOLPHYのバンカーリングにした。

実は、色々調べる中で、なぜかめちゃめちゃ引き込まれるYouTuberの動画に出会った。画質なのか喋り方なのか何なのかわからないが、、。そこで目にしたこのバンカーリングが良さ用と思い購入。

バンカーリングはスタンドとしてももちろん有用だし、また手持ちするときに落とさないように指を絡めることができることもいい。

とても気に入っている。

まとめ

iPad miniは軽く使おう。

軽さこそ正義だ。

別切り航空券で仁川空港トランジットに臨む人へ

2024年のGWはノルウェーとドイツを巡る旅行に行ってきた。

30歳になってまで、友人とバックパックを背負って旅に出るなんて想像もしてなかった。理解ある関係者に感謝!

建築と都市と大自然を堪能した。

語り尽くせないほどの体験を、あえてここでは語らない。

というのも、今回の旅において一つの大きなチャレンジであった「別切り航空券を買って韓国・仁川空港でトランジットした経験」を書き留めておきたいから。

もうバックパック一つで旅行に行く機会はほとんどなさそうだけど、海外旅行へ安く行こうと別切り航空券を購入しようとしている人の参考になれば嬉しい。

【目次】

0. 別切り航空券を買う理由

海外旅行好きにとってはもはや常識にもなりつつある。

『羽田・成田空港発着の航空券よりも仁川空港発着の航空券のほうが安い』という事実。

GWの旅行を計画し始めた頃に、Xにてそんな事を書いているポストを見かけた。

GWの航空券を購入しようとしていたのは3月の末。いよいよGWまで1ヶ月を切るという段階になって日本からノルウェーの航空券購入に踏み切ろうとしていた。

しかし、高い!

世界中で起こる戦争と円安が主要因なのだろうが、skyscannerとのにらめっこで出てくる最適解は往復で29万円。

そんなときに上記のツイートを思い出して、仁川空港からノルウェーの往復便を検索してみると、なんと16万円!

安い!

成田-仁川の往復を、別で調べてみると5〜6万円。合計しても22万円。

7万円ほど安くなる。

ネットで調べる限り、別切り航空券の乗換えも普通に行けそうだ。出国をしなくても大丈夫のよう。

こんな理由で、日本⇔韓国、韓国⇔欧州の航空券を別々で購入、すなわち、別切り航空券購入に踏み切ったのだ。

購入した航空券は以下のとおり。

<行き>

17:30成田→20:35仁川T1[Jeju air]

23:05仁川T2→欧州[KLM]

<帰り>

欧州→16:25仁川T2[KLM]

18:30仁川T1→21:00成田[Asiana air]

1. 実際にトランジットしてみた

結論から言うと、トランジットは無事に成功した。

実態は、手探り状態でヒヤ汗タラタラのトランジットであった…。

(1)行きのトランジットの実況

―絶望の出国

前提条件として、仁川国際空港での乗換え時間は約2時間30分。初めての別切り航空券トランジットチャレンジにしては、攻めた設定だ。航空券を買った当時の自分をすこし憎むところからスタート。

成田空港に着いた時点で背筋が凍る。

な、なんと、30分の遅延が確定していた。

よりによって自分の乗る航空機だけが遅延している。。

遅延なんて想定もしていなかった。別切り航空券のリスクがいきなり発現した。

これ以上の遅延が発生しないように祈るしかない。

JEJU AIRの搭乗手続き自体は、オンラインチェックインを済ましていたことと、預け荷物なしのバックパッカーだったことで、20分くらいで搭乗ゲートまで行くことができた。

しかし、ここでもう一つ懸念点が発生していた。

それは、KLMのオンラインチェックインができないこと。なぜか韓国のビザ番号が求められるエラーが発生してしまう。友人も同じ現象になっていて、電話や公式ラインで確認した結果、現地でパスポートを見せてチケットを発行するしかないという回答を受けた。

事前に調べていたブログでは、オンラインチェックインをできている場合には、韓国に一度入国する必要はなくトランジットができたという体験談だった。このままでは、一度韓国に入国してカウンターでチケットを発行して再出国しないといけない可能性も出てきた。2時間のトランジットではそんなことをしていたらきっと間に合わない。

飛行機の遅延とオンラインチェックインができないというかなり絶望的な状況のなか、飛行機に搭乗。ぼくよりもひと足早く韓国に着いて乗り換えをする友人にこの絶望的な状況を伝え、トランジットの仕方やルートなどを詳細に記録して伝えてもらうように伝えて飛行機は離陸した。

―仁川での死闘

仁川に無事到着。

昨夜のパッキングからバタバタしていたので、飛行機では休むことに専念。おかげでかなり落ち着き回復した。

空港に着いてまずはWi-Fiに繋ぐ。

先に着いた友人から写真と共にターミナル2からターミナル1への移動の記録が送られていた。どうやらターミナル1まで行けるみたいだ。

とにかく緑のtransferを目印に進む。

途中transferが二手に別れるという意味の分からない状況になったが、とにかく迷わずに進んだ。

ターミナル1への行き方を係員に聞きながら、5分ほど歩くと手荷物検査の機械がある場所に辿り着く。係員は2名しかいなく検査機械は1台しか動いていない。並んでる客は5名ほどなので大丈夫かと思ったが、前のお客さんが検査員と話し込んでいる。するとその人は戻るように指示された。日本人だったので戻る理由を聞くと「アシアナ航空は違う」とのことだった。確かにアシアナ航空はターミナル2だから、単純にこの人たちが間違えたみたいだ。

僕はといえば、パスポートを見せるだけで検査してもらえた。

検査を抜けると割と大きなショッピングする場所に辿り着く。どでかすぎてシャトルトレインの乗り場どこ?と焦るも、どでかいサインを見つけた。

エスカレーターを降りるとターミナル間を繋ぐシャトルトレイン乗り場に到着。

ターミナル2までは次の駅「コンコース駅」で乗り換え。乗り換え時にはパスポートのスキャンが必要。ちょうどターミナル2行きの電車が駅に停まっていたがギリギリで乗れず、駅員に笑われた。僕を見て笑顔になってくれるならお安い御用だ。

5分ほど待つと次の電車が来た。

無事にターミナル2へ到着。階段を登っていくと搭乗ゲートが並ぶ場所に出た。自分の搭乗ゲートへ行くと無事に友人と合流できた。この時の安堵と言ったらたとえようがない。

しばし合流の喜びに浸るも、残る問題がチケットの発券。この問題は実はすぐに解決した。搭乗ゲートにいる係員に言えばその場で紙のチケットを発見してもらえたのだ。

僕らの前に1組の旅行者が手続き中であった。10分くらい待つと僕らの番が回ってきて発見できた。手続きには10分ほどかかったので、あまりギリギリすぎると危ないかもしれない。

チケットが発見できたので、近くで夜ご飯を食べて、歯磨きなど済ませ無事搭乗してヨーロッパへ向かうことができた。

(2)帰りのトランジットの実況

―航空機遅延による約1時間のトランジット

帰りについては、ヨーロッパを飛び立つ前に、仁川ー成田間の航空券のオンラインチェックインをすることが出来ていた。

しかし、ヨーロッパから仁川への航空機が大幅に遅延した。定刻では16:25到着のところ、ランディングしたのが17:10。到着後はターミナルまでバスで移動するパターンであったため、飛行機を降りてバスに乗ったのは17:25。ターミナル2のバス降車口には17:30に到着した。

日本への便は18:30発であるため、実質1時間のトランジットに…。猛烈に焦った。

走って頑張った結果、ぎりぎりになることもなく間に合った。

時系列としてはこんな感じた。

17:30 ターミナル2のバス降車口到着

17:40 ターミナル間シャトルトレインのターミナル2駅に到着

17:45 コンコース駅で乗換え

17:50 ターミナル1に到着

18:00 荷物検査終了!

18:07 搭乗ゲート到着

1時間でも行けちゃったのだ。

2. 別切り航空券で仁川空港トランジットに臨む心得

ということで、心配しすぎたせいもあって、割とあっさりトランジットに成功した。

預け荷物がなければ(大前提!)、上記の方法でトランジットが可能なのだと思う。

最後に、今回の反省を踏まえて、別切り航空券で仁川空港トランジットに臨む心得をまとめておきたい。

心得1:飛行機が遅れることを当然のように考慮すべし

振り返れば、行きも帰りも仁川到着の飛行機が遅延し、焦って走ってどうにかなった。

トランジットの時間はできるだけ短くしたいと思うのは当然だけど、安く行くのだから1時間くらい遅れることは見込んでチケットを買うという姿勢が大事だ。時間に余裕があれば空港で美味しい韓国料理を食べればいいのだ!

心得2:仁川国際空港は広いけど、標識に従って突き進むべし

仁川国際空港は広い。ターミナル間はシャトルトレインに乗る必要があるから、到着と出発のターミナルを必ず確認することが大事。そして、緑のトランジットの標識を信じてとにかく突き進むと自ずとトランジットできる。分からなければスタッフに聞くと良い。仁川国際空港のスタッフは、たまたまだったかもしれないが、日本語が話せる人が多かった。

心得3:最悪、搭乗ゲートのカウンターでチケットは発行できるから焦るべからず

乗り継いだ先のチケットのオンラインチェックインができなくとも、搭乗ゲートにいるスタッフに問い合わせれば発行してもらえる。実は、帰りの便も友人がオンラインチェックインを忘れていたが、搭乗ゲートのカウンターで発行してもらえた(もちろん、買った証拠を示すことは必要だ)。

心得4:最新情報はしっかりと調べるべし

最後に、このブログだけを読んで安心しているそこの君!このブログは2024年5月現在の記録である。今あなたがこの記事を読んでいる日には、韓国visaやk-etaなどの条件は変更しているかもしれないし、仁川国際空港が増築しているかもしれない。あらゆる情報をしっかりと集め備え給え!

追伸:航空会社によって一度出国させられることも、、

友人は帰りの仁川-大阪間をpeachで購入していたわけだが、トランジットの際には一度出国して再度入国しなければならなかったようだ。航空会社によっては絶対に出国させられる場合もあるみたいなので、要注意。。。

3 さいごに

それではご安全に行ってらっしゃい!

今年ファインダー越しに見たもの/2023を振り返る

今年は本当にいつの間にか年の瀬になっていたという感覚。

年末なので、今年を振り返る。

記事作成に着手したのが12/29の深夜というありさま。でも、この企画だけは、粘り強くやりぬくんだ…(そうでなければ、このブログは金輪際更新されないものとなろう)。

さて、2023年、この年の持つ意味は僕にとって非常に大きい。というのも、30歳になる節目の年であったからだ。10月生まれということもあり、2023年はほぼほぼ「20代最後の年」といえる。

20代の人間からすると、30歳というのは大きな大きな到達点に思えてつい身構えるものだ。「20代のうちに〜」という呪いに例も違わず罹りながら、せかせかしていたけれど、なってしまえばあっけなく、なにか変わるわけでもなくシームレスに30代に移行するのみ。

2023年は、旧態依然の権力が解体された年であり、今年の漢字が「税」となった年であり、円安と物価上昇が激しい年であった。何よりも大きな変化としては、マスクがなくなったことだろう。

と、誰でも言えそうなことをつらつら書きながら、実を言うと、今年を振り返る一貫したテーマを模索しているが、あまりいいのが思い浮かばない。考えている時間もない。だから、このテーマにしたいと思う。

「ファインダー越しに見たもの」

2020年の振り返りの記事にも登場したミラーレス一眼カメラ「fujifilm XT-4」。

あのときいいカメラを買ったことは、素晴らしい選択だったと思っている。基本的には旅先で使うことが多いこのカメラ。今年はコロナ禍が正式に終了したこともあり、カメラを使う機会も多かった。そんなわけで、今年ファインダー越しに見た世界を振り返ることにしたい。

テーマが弱いなんて言わないで。

目次

- 2月/3年半ぶりの海外旅行、パリへ行く

- 3月/花見風呂付き物件であることが発覚

- 4月/馬のいる暮らし

- 5月/熱帯と亜熱帯のバックパック

- 7月/今年の登り初め 立山

- 8月/本物のアルプスのあるところ、スイスへ

- 9月/日本でも山へ登る

- 10月/自分のルーツをまた一つ知る

- 12月/名建築に宿泊を

- まとめ

2月/3年半ぶりの海外旅行、パリへ行く

今年はコロナ禍になり全く行けなくなった海外旅行が解禁した年だ。最後に行った海外旅行は2019年9月のオランダ旅行。そう、つまり3年半ぶりに出国することになる。

記念すべき目的地はフランス、パリ。4日間という超弾丸旅行ではあったが、海外旅行っていいなと再確認する旅となった。

肝心の内容としては、パリの主要スポットを駆け抜けるのだけで精一杯であった。念願のサボア邸を体感できたことはとてもよかった。

3月/花見風呂付き物件であることが発覚

旅先以外でファインダーを覗くことはめったにない。3月は、そのめったにない瞬間が訪れた。今の部屋に住んでから初めて訪れる春。お風呂場の窓からの景色が桜でいっぱいになることを初めて知った。花見風呂付き物件だったか〜。やられたよ。不動産情報にアピールしてもよいでしょう。

4月/馬のいる暮らし

前の前の会社の元上司と再会して、ひょんなことから上司の通う乗馬クラブへ連れてってもらうことになった。大学一年生のときに馬術部に見学行って以来の馬との触れ合い。めちゃめちゃ馬がいる環境がこんな身近にあるとはと驚く。馬と触れ合うことでリラックス効果もあるらしい。馬のいる暮らしはいいな〜。と無邪気に思ったが、かかる費用はとてもとても払えない。これぞ本当の“オトナの趣味“である。それを差し引いても、とてもいい趣味だな〜と思ったのでした。

5月/熱帯と亜熱帯のバックパック

熱帯の東南アジアと亜熱帯の沖縄を訪れた楽しい5月。

東南アジアは、友人とバックパックひとつでタイ→マレーシア→シンガポールと縦断する旅。社会人6年目ともなるとある程度のお金が溜まってきて生活も旅のスタイルも学生の頃とは変わってくる。金で解決できることが増えてくると、面倒なことはしなくてよくなる。そんななか、あえてお金を使わない旅を、20代のうちに改めてバックパッカーに。ただの貧乏旅行ではなく、現地での移動は長距離バスから飛行機、ドミトリーから五つ星ホテルまで幅広い体験を組み込んだ。

東南アジアは7年ぶりに訪れる。日本との差はかなり縮まってるように感じた。理由は、きっと円安の影響が大きいけど、それだけじゃなく、バンコクの都市の発展状況に驚かされた。

そして一番感動したのはライドシェアアプリ「Grab 」。

トゥクトゥクもタクシーもいちいち金額交渉をしなければならなかった東南アジアのモビリティ社会で、ライドシェアはゲームチェンジャーすぎる。ユーザーによる評価社会では、客に悪態をつくなんてもはや許されない。料金も乗る前に決まってしまうし、なんなら民間人の方の車はトゥクトゥクより快適で時間に正確で、もう素晴らしいのだ。

東南アジアに行く際は、ぜひ事前にアプリを入れていこう!

7月/今年の登り初め 立山

今年は技術士なる資格試験を受けたので、7月半までは試験勉強に勤しんでいた。試験から解放された翌週に今年の登り始めとして立山連峰へ。快晴と雲海の素晴らしい山行であった。

新調したオクタ素材のアクティブインサレーション「ランウィズオクタ」は最高で、今年のベストバイです。

8月/本物のアルプスのあるところ、スイスへ

大学の友人4人でスイスを周遊。またしてもバックパッカー。

ここでは円安の極みを実感して、泣きそうなくらい大金を使ったけれど、お金を経験に変えてくことの尊さと大切さを教えてくれた最高の旅だった。10日間でかかった費用は60万円。不思議なことに、旅が終わっての感想としては思ったよりもかからなかったな。いや、あの体験でこの値段は安すぎる。

20代最後の海外旅行納めには最高であった。

9月/日本でも山へ登る

大菩薩嶺はガスで景色は全く見えず。がっかりしていたら、山頂で鹿と会えた。

五竜岳は最高の天気に恵まれた。

10月/自分のルーツをまた一つ知る

30歳になった月。

父方の祖母の米寿祝いで京都に行き、母方の祖母の兄弟に会いに奈良に行った。

30歳になると同時に、両祖母の歴史を知る機会にもなり、自分のルーツへの理解を深める月となった。

12月/名建築に宿泊を

11月〜12月で資格試験や仕事に追われた最後のご褒美に、箱根の名建築に宿泊。

村野藤吾設計のザ・プリンス箱根芦ノ湖。芦ノ湖のほとりで、最高の宿泊体験。ホテルの部屋から見える景色が素敵だった。

まとめ

ということで、今年もなかなか動き回ったいい1年であった。

30代からの人生はどんどん加速していきそうで怖いけれど、一日一日を大切に生きていきたい。

P.S.

ここ2ヶ月くらいで、本ブログの広告収入が急に入ってきた。

毎度ながら年末しか記事を書いていないけれど、読んでくれている人がいるんだなと実感。ありがとうございます。

来年こそは、2本以上書けるといいな。

今年出くわしたもの/2022を振り返る

どうも。

ご無沙汰してます。

2022年も気づけば、あと数日…。

この季節、毎度思う。

「一年は短い」、と(もはや、野暮)。

今年も日々の生活の中で、記事を書きたいと思うことは多々あったものの、ブログ編集画面に行き着くことはなく、とうとうここに辿り着いたときには年末というありさま。

ここ2年ほど、年末にその年を振り返る記事を書いてきた。誰のために書いているわけでもなく、振り返りたい欲に任せて書いてきたけど、今読み返すとなかなか読み応えもあって、悪くない。

2020年は、買ってよかったもの。

2021年は、失ってしまったもの。

2022年といえば、サッカーW杯の盛り上がりが印象に残る。あの熱さはやっぱり異次元で、四年に一度しかやってこないからこそあそこまで盛り上がるのかもしれない。

今年の自分を振り返ってみると、◯年に一度のイベントに出くわす体験が多かったように思う。

ということで、2022年の振り返りは「今年出くわしたもの」という切り口で書いてみよう。

いざ書かん!

目次

- 3月/【10年ぶり】思い出の建築との再会

- 4月/【1月に一度】西荻窪に現れた呑兵衛天国

- 5月/【7年に一度】長野善光寺、真夜中の御開帳

- 5月/【30周年】ついに「生」Mr.Childrenを浴びる

- 7月/【4年ぶり】シンガポールの友人との再会

- 11月/【4年に一度】サッカーW杯

- 11月/【48年に一度】飯田橋ギンレイホール閉館

- まとめ

3月/【10年ぶり】思い出の建築との再会

3月に大学時代の友人と5人で房総半島にドライブで行く弾丸旅行をした。

当日の朝、レンタカーを予約しただけの状態で集合して行き先を決めるという、弾丸旅行と呼ばれる範疇の中でもかなりレベルの高い(?)方であった。

そんな旅行で訪れたのは、房総半島の中央に位置する大多喜町の町役場。

ただの古い役場にしか見えないのだけれども、この建築は大学の先輩にあたる今井兼次という建築家が設計した役場。

そして、建築学科1年生の時にひたすら建築をトレースする製図の授業で取り上げられた建築なのだ。

立面図や矩計図をひたすらトレースし続け身体に寸法感覚を叩き込んだ。ピロティのうねるような梁や、花壇と一体となる躯体、謎のオブジェと塔、はめ殺し窓(窓の種類について知識のない学生にとっては衝撃的な名前に感じたのも懐かしい)など、休みの日も製図室に通って書いた建築を10年ぶりに間近で見ることができた。

10年の月日が経ったけれど、身体は意外と覚えていて、ノスタルジーに浸るとともに、初心に帰る僕ら。

ちょうど転職して一から頑張ろうとする僕にとっては、とってもナイスなタイミングでの遭遇。

春の陽気とそよ風が心地よい季節だった。

4月/【1月に一度】西荻窪に現れた呑兵衛天国

徐々に新たな生活リズムが整ってきた春先、前々職の会社の同期と飲むことに。高円寺に住む彼と、お互いに踏み入れたことのなかった西荻窪で飲んでみることにした。

店を見つけようと適当に歩き始めて、我々は遭遇してしまったのだ。西荻の狭い路地に昼間から机を出して酒を飲む天国のような光景に。

毎月第三日曜日の昼間から夜にかけて、路地沿いのお店が協力して、路地に机を出して呑めるようにしたイベント。

料理やお酒はどのお店からも買っていい横丁スタイル。インド料理、韓国料理、沖縄料理にタイ料理などなど。アジアが詰まった横丁のステキなひと時。

結果的に、今年は4回ほど通った。会社の同期の輪を広げたり、大学の友人を呼んでみたり。

青空の下、日曜の昼、狭い路地で、ビール。

最高にロックな空間が東京にはまだまだ眠っているんだろうな〜。

5月/【7年に一度】長野善光寺、真夜中の御開帳

今年も人生の目標に掲げている百名山制覇に向けて、6座を登ることができた。

今年最初の百名山は、ゴールデンウィークに登った、霧ヶ峰と美ヶ原。登山というよりはハイキングなので、万人におすすめしたい。

さて、せっかく長野まで来たので、長野に住む大学時代の友人と会い、長野を案内してもらった。

知らなかったことをやや恥じるべきかもしれないが、今年はちょうど長野善光寺ご開帳の年だった。善光寺のご開帳は七年に一度行われる。実は昨年2021年がその年に当たるのだったが、コロナのせいで延期となり、2022年になったのだ。

回向柱(えこうばしら)という柱が本堂の前に立てられ、本堂の奥の阿弥陀如来の右手と回向柱は糸で結ばれる。つまり、回向柱を触ることは縁起が良いということとなる。

松本から始電で長野に向かったのに、善光寺に着く頃には、回向柱に長蛇の列が。友人曰く、長野中からやってくるし、日本中からやってくるらしい。

この混雑する様を見て、回向柱に触ることは早々に諦めた。

が、お昼に入ったお蕎麦屋さんで、店員さんからとある耳寄り情報が入った。

「夜中に行けば並ばずに触れるよ」

やや半信半疑ながら、そういうこともあるんだという程度で、午後も観光を続け、夜は飲みふかした。酔ったついでに、ふと回向柱寄ってみよう、という流れになって善光寺へ向かう。

参道は昼間と打って変わって真っ暗闇。本殿に近づくと、参道は赤い光に照らされて不気味に光っている。境内には、4.5人の人影。回向柱はそのままの姿で立ち尽くしていた。

そして、本当に回向柱に触ることができた。

ひんやりとした初夏の夜の散歩で、酔いが少し冷めてきて、見上げる回向柱の背景には満点の星が輝いていた。

5月/【30周年】ついに「生」Mr.Childrenを浴びる

母親の影響で、小学生の頃からミスチルを聞いて育った。

中学校の帰り道、ミスチル好きの友達と「フェイク」のシングルを買って、翌日にはb面の「君が好き」を教室で熱唱するくらいにはミスチルが好きだった。

2GBのiPod miniに入れる曲は目まぐるしく変わるけど、ミスチルだけは常に入っていた。音楽を聴く=ミスチルを聴くという生活がおよそ20年は続いていた。

2022年は、Mr.Childrenデビュー30周年の年。

東京ドームの記念ライブのチケットが手に入った。僕にとっては初めての生Mr.Childrenだった。

登場した瞬間に涙が溢れ、あっという間に夢のような3時間が終わってしまった。

ライブの中でも、特に桜井さんが強く想いを語っていた曲「any」は僕の胸に強く響いた。

今僕のいる場所が 探してたのと違っても

間違いじゃない いつも答えはひとつじゃない

何度も手を加えた 汚れた自画像に ほら

また12色の心で好きな背景を描き足してく

彼らの姿を、声を心に焼き付けて、生きるエンジンは満タンになった。

7月/【4年ぶり】シンガポールの友人との再会

学生時代、建築の設計コンペで知り合ったシンガポール人の友人が、日本の大学の博士課程に進学することとなり日本にやってきた。

彼らに東京の街を案内したり、逆にシンガポール料理のお店を紹介してもらったりと、定期的に会うようになった。

日本に住んでないからこその視点にハッとさせられたり、シンガポールと日本の住宅事情とか文化の違いとかを話すだけで色んな気づきがあって面白い。

会うたびに英語頑張ろうと思うけど、最近は彼らの日本語が上達して、日本語で話を聞いてくれるまでになってきてしまった笑

2023は英語の勉強しよう(毎度思う)。

11月/【4年に一度】サッカーW杯

皆さんの記憶にも新しいだろう、W杯。

僕といえば、日本代表戦は全て友達と集まって観た。夜な夜な友人宅に集まって、観戦して興奮して仮眠して寝不足で出社した日々は、青春の延長と言っても過言でない。「本当に何やってんだろう」と思いつつも「4年に一度だしな」という思いの方が強く、やっぱり集まってみると楽しさも倍増した。

今大会はabemaが無料配信をしていたおかげもあり、日本が敗退したベスト8以降もほぼ全試合を視聴できた初めての大会となった。

決勝戦は、もう素晴らしすぎた。最高の試合を本当にありがとうと伝えたい。

そして今大会の盛り上がりを支えたのは、本田圭佑の解説だったと思う。連日Twitterでバズっていた。

僕が大学生の頃にテレビで見た本田圭佑のプロフェッショナルが忘れられない。どんなに不利な状況に陥っても、常にポジティブに自分と戦う姿には強い刺激をもらった。改めて、本田圭佑の人間力を思い知るとともに、自分も頑張ろうという勇気をもらえた。

僕の好きな本田圭佑の言葉を書いておく。2023年は本田圭佑の言葉を燃料に走り出してみたい。

人って誰しもが、上手くいかなかったときとかに、ちょっと疑うと思うんですね。そのときに、いかに自分を信じることができるか。

11月/【48年に一度】飯田橋ギンレイホール閉館

W杯が盛り上がり始めた裏で、僕にとって悲しい出来事が起きた。

飯田橋ギンレイホールの閉館だ。建物の老朽化のため、立ち退きを余儀なくされ閉館となった。名目上は休館だが、再開に向けては具体的な時期は公表されていない。

社会人になって飯田橋で住み始めてからと、仙台に転勤した期間を経て東京に戻ってから通いつめたギンレイホール。

年間52本の映画。テーマに沿った2本立ての厳選された上映作品は、僕を見たことのない世界へ連れて行ってくれた。

そんなステキな映画館が僕の日常から無くなってしまうのは悲しいけれど、再開を信じて待ちたい。

まとめ

一度書き始めると意外にも手が止まらず、たくさん書いてしまったけれど、2022年も色んなことが起きていたことが分かったので、安心して2022年を終えようと思う。

さて、2023年はどんなことに出くわすのだろう。

自分を信じてコツコツ積み重ねていきたい。

それでは、みなさま良いお年を!

今年失ってしまったもの/2021を振り返る

Life is beautifull!!!!!

またしても1年が終わろうとしている。

時間とは『無情なほどに全てを洗い流してくれる』、という歌詞への共感度もまた、年々高まっている。

人生は終わりなき旅なのだ。

さて、

年末になると、実家の片隅で一年を振り返る人間を見かけることがあると思う。

僕も例に違わず、一年前に2020年を振り返る記事を書いていた。

買ってよかったものが相当数あって大変手間のかかる記事になってしまったのを懐かしく思い出す。

ベストバイ(BEST BUY)系の記事は、読んでいて面白く、結構参考にするので好きなのだが、近年は記事の供給過多が続いており、需給バランスが破綻しているようにも思う。

俗に言う”レッドオーシャン”と化している。

であるならば、少し毛色を変えて今年を振り返ることを考えたい。

そう、そして、今年の僕を端的に表現するには最適な、「失ってしまったもの」を軸に今年を振り返ろうと思い至ったのである。

僕の好きな言葉のひとつにこんな言葉がある。

「成功はアート、失敗はサイエンス」

要すると、成功体験に再現性はないが、失敗には再現性がある。だから、過去や他者の失敗から学ぶことは、これから生きていく人にとても役立つものになるのだ。

そう考えると、「今年手に入れてよかったもの」よりも「今年失ってしまったもの」から学ぶことが多いはずだろう…。

いつものごとく前置きが長くなり恐縮だが、本題に入っていこう。

”プロパー社員”という肩書き

プロパー(proper)社員とは、新卒で入社した生え抜きの社員のことを指す。

つまり、僕は人生初めての転職をしたのだ。

プロフィールに書いてあるとおり、都市計画の仕事をするそこそこの会社に約3年在籍していたのだが、業務への物足りなさや技術的な不安などが相まって、一度会社を出てみようという決断に至った。

在籍していた3年間は一度も会社に行くのが憂鬱だと思ったこともなく、お金も十分もらえて、業界にしては珍しくホワイトで、社会的なやりがいもまあまああって、一緒に働く人も良い人ばかりで、、、という環境ではあったものの、このまま安定して定年まで仕事をして死に向かっていくんだろうなというのが薄ぼんやり見えてくると、ちょっと退屈な気もしてしまったのだ。

要すると、若かったのだ。

技術的なことを身につけたいと思い、小さな建築設計事務所に転職するに至ったのだった。

”airpods”という相棒

転職に伴って、仙台から東京に帰ってきた。

東京生まれ東京育ちだけあって、やっぱり東京は友だちと会う機会も多くてよい。

友人との飲み、登山、オリンピック観戦などなどなかなかに良い夏だった。

そして、登山に行った際に、airpodsを紛失してしまった。

僕のairpodsといえば、本ブログ屈指の人気記事、奇跡の復活を果たしたことを以前紹介したやつだ。

紛失してしまえば、もう復活することもない。ジーザス!

登山で使用するわけでもないのに、持っていってしまったことを反省。

登山は、いろんな荷物を一つのかばんに詰め込むので、小さな荷物に意識が行き届かなくて、紛失してしまった。

大切なものは登山には持っていかないことが重要かもしれない。

一方で、新しく始まった仕事の方は……

一日目でなんだか妙な異変を察することとなった....

”職”

急展開に読者の方はついてこれているだろうか。

失ったものは、まぎれもない、「職」である。

”プロパー社員”という肩書きを失った人間が、同じ年に職を失うとは一体どういうことなのだろう。

その謎を探るべく我々はアマゾンの奥地へ足を踏み入れた。

いや、正確には踏み入れたかった。

新型コロナが猛威を振るう世界では、アマゾンの奥地にたどり着くこと、いや、日本を出ることさえままならなかったのだ。

ただ冷静に考えてほしい。

この謎を難しく捉える必要はさらさらない。

なぜなら、

転職した人間が転職先の会社を短期間で辞めただけだからだ。

「なーんだ、簡単じゃんっ!」

という一昔前に流行したセリフが脳内を流れただろうか。

長らくふざけた文章に手が踊ってしまったが、話を戻すと、単純に無職になったのだ。

転職した会社を数ヶ月働いてみた結果、理由の明言は避けるが、社長との価値観における折り合いがつかなかったところにより退職することとした。

日本は人口減少が進んでいると言うけど、まだまだ約1.26億人もの人がいる。

世の中には本当にいろんな人間がいるのだ。

いい社会勉強になった。

こうして、早くも3つ目の肩書きを背負って生きていくことになった。

”Oh My Glasses”という眼鏡

職を失ってからは、家族、大学時代の友人や先輩、過去にアルバイトでお世話になった方など、本当に多くの方に励ましてもらったり、相談に乗ってもらったりした。

手始めに転職活動をするりと始めながら、出願だけしていて全然勉強時間を取れてなかった一級建築士製図試験に取り組むことにした。

生活リズムとなる試験勉強があったのは、とてもありがたかった。

無職期間中にも一度山を登った。後にも先にも唯一の娯楽となった。

しかも初めてのテント泊。

人生に迷っていたから山がなにかヒントを教えてくれると少し期待して行ったが、夜は高山病にやられてテントでうずくまっていた。泣きっ面に蜂とはこのことよ。

一晩中眠ったおかげで、翌朝はだいぶ体調もよくなった。

下山を始めようとするときに、眼鏡からコンタクトレンズに変えるのに忘れていたので、すぐにその場でコンタクトを装着した。

このとき、外した眼鏡を邪魔だなと思ったことは覚えている。

リュックに入れると潰れるからと、かばんの外にかけたような気もする。

社会人1年目に、奮発して買ったOh My Glassesの3万円の眼鏡とは永遠のお別れとなった。

この経験を経て学んだことは、自分は何か一つのことに集中すると他の大事なものを大事であると認識するのを忘れてしまう傾向にある。

それは、目の前のことに集中しがちな熱い奴というわけではなく、人に合わせて行動しようとする結果自分を蔑ろにしてしまうだけなのだとも思う。

インドパスポート紛失事件から変わっていないのだ。

"一級建築士受験生"という肩書き

無職期間は、将来への不安を抱え、一日中ベッドの上でもんもんと悩む日々もあれば、人や企業に会いに行って自ら恥をかく日もあった。

ただただ悩むのは無駄なことで、行動することでしか前進しないということも学んだ。

その後無事に内定をいただいて、12月から今年3つ目の会社で働いている。

今の会社では、設計事務所の中で都市をつくる人間として働いている。

色々あったけど、もとの道に戻ることにした。

散々な一年だったが、最後の最後に、クリスマスイブにサンタさんから最高のプレゼントがやってきた。

一級建築士試験合格の通知である。

この日までにそのほとんどを失っていた自分への信頼が、最後の最後でプラマイゼロに戻ったのだった。

そして、このプラマイゼロは、ぼくにとってむしろプラスだった。

自分をもう少し信じてみてもいいんだと思えたから。

今年失ったものを振り返って

今年は3つの会社に在籍する稀有な年となった。

そして、本当にいろいろなものを失った。

しかし、失った分新たなものが手に入ることもまた事実。

一度立ち止まって見えてくるものは、意外にも多い。

これまでは真っ赤な炎を燃やしていたが、謙虚になった今、青い炎を小さくてもじっくり絶やさず燃やしていきたいと思う。

最後に、無職期間に山へ行く際に、「人生に迷っていたから山がなにかヒントを教えてくれると少し期待して行った」と書いたが、山は当然何も教えてくれなかった。それでも、行きの車内で流れていた友人のapplemusicのシャッフルから聞こえてきた、ずっと胸に残っている一節を最後に共有して終わりたい。

「幸せは『作るもの』じゃなくて、『気づく』もの。」

それでは、みなさん良いお年を〜!

一級建築士(学科)を独学で合格した記録

2020年と言えば、やはり「コロナ」に尽きる。

東京オリンピックが延期となり、その他様々なイベントが続々と中止された。

自分の予定が狂ってしまった人も多くいたのではないだろうか。

そんな中、個人的なチャレンジとして、一級建築士試験を受けた。

学科は独学で、製図は資格学校に通い、約半年間を一級建築士に費やしたので、その勉強方法や感じたことなどをつらつらと書きたいと思う。

まずは、学科試験を独学で突破した記録について書く。

- 0. 一級建築士試験を受けようと思ったわけ

- 1. 結論

- 2. 4月:戦いの準備期間

- 3. 5月:ゴールデンウィークより勉強開始

- 4. 6月:ひたすら問題集

- 5. 7月:問題集を終え、2周目。そして、昨年度の過去問を通しで解く。

- 6. 結果:無事合格

0. 一級建築士試験を受けようと思ったわけ

コロナが流行り出した今年の3月はまだ大阪の友人の家に遊びに行ったりしていた。

その友人は建築学科時代の同期であり、不意にこんなことを言われた。

「今年はオリンピックも中止だし、勉強に集中できるぞ。俺は一級建築士を受ける。」

確かに一理ある。

僕は、仕事で建築設計はしていないので、一級建築士なんて受ける気はさらさらなかった。もちろん持っていれば、仕事の幅は広がるし、直属の上司は一級建築士の資格を持っているから、全く興味がなかったわけじゃない。

この友人の言葉で、今年1年海外旅行にも行けないし、イベントも中止になるし、どうせ暇なら受けてみるかと思ってしまった。

ということで、僕のコロナチャレンジとして、一級建築士試験受験が始まったのだった。

1. 結論

結論から。

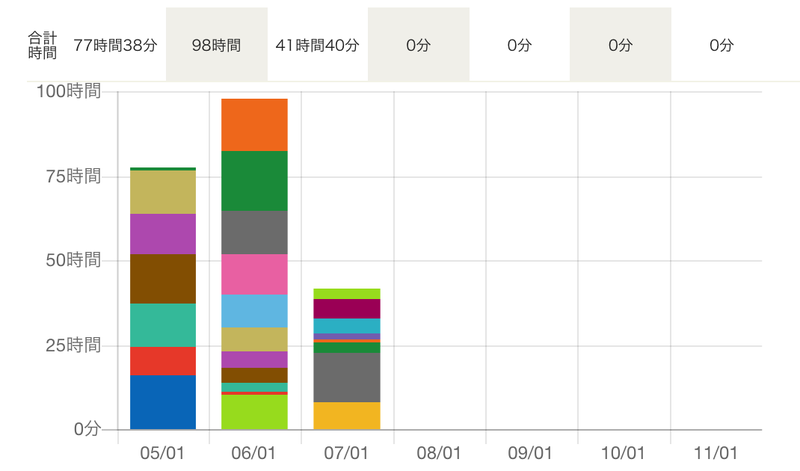

今回は初めてスタディプラスというアプリで記録してみたので、しっかりデータが残っている。

勉強期間:約2.5ヶ月

勉強時間:約240時間(217時間(記録)+α)

費用:約5万円

<費用内訳:3.5(テキスト)+0.5(模試)+0.3(法令集)+0.3(最新過去問集)+0.1(スマホアプリ)>

▲勉強時間

使った教材:

①昨年度の資格学校のテキスト

②法令集

③一級建築士 過去問題集チャレンジ7

④アプリ:受験対策一級建築士

2. 4月:戦いの準備期間

4月、僕は転勤のため引っ越しをした。その引越しのタイミングと同時並行で、まずは願書を取り寄せ、出願の準備をしていた。

昨年は、コロナの影響で、郵送のみの受付となった。

さらに学校からもらう単位の証明書については、大学が閉鎖されていた関係で、後から提出することが認められた。

実は、4月上旬に準備を始めたため、すでに願書提出に間に合わないスケジューリングだった。この特別措置があったおかげで、僕はなんとか出願することができた。

4月は、新しい家具や家電の調達、新天地でのテレワークなどで忙しく、勉強している時間はなかった。

というよりも勉強方法すらどうしようか考えていなかった。

ひとまず、メルカリで資格学校のテキストを購入することにした。

メルカリで3.5万円くらいで、昨年度の某S学院の教材を一式購入することができた。

法改正などの関係で、必ずしも全てが当てはまるわけじゃないが、できるだけ直近のものを買うことが望ましいと思う。

3. 5月:ゴールデンウィークより勉強開始

仕事やら新生活が落ち着き始めたゴールデンウィークに、教材も無事に届き、勉強を開始した。

5月にやったことは、次の2つだ。

①教科書を読む

②法令集の線引き

①「教科書を読む」について

教材は、ざっくりと言えば、「教科書」と「問題集」に分かれている。

まずは、試験範囲を把握するためにも教科書を読むことにした。

早速、

「一級建築士の試験範囲の広さよ、とほほ」

という状態になった。

それくらい、勉強量が多い。

ただ、ここでは内容を覚えるというよりも、「試験の全体像を把握する」というくらいの心持で読んでいた。

一級建築士試験は、計画、環境・設備、構造、法規、施工の5教科あるので、この5つの分野を1章ずつ順番に読んでいくことで、一つに没頭しすぎないようにした。

順番に読むことで、頭もリフレッシュできるのでよかった。

②「法令集の線引き」について

法令集の線引きは早いうちにやったほうがいい!と強く言っておきたい。

ただ線を引くだけなので、願書の準備と同時並行でやるくらいがいいですよ。

法令集は、いろいろな会社から出版されているけど、僕はA5サイズの総合資格学院の法令集にした。

机の上でスペースを取らないコンパクトな大きさであり、試験本番で問題用紙をおきながらの使い勝手も良い。

もちろん、中身は見やすく、持ち歩くにも軽くてよかった。

法令集はどれにしようか迷ってしまいがちだけど、迷っている時間が無駄なので、どれでもいいので書店で手にとってさっさと決めてしまいましょう。

そして、重要箇所の線引きとインデックスのセットは、予想以上に時間がかかった。

勉強の息抜きにYouTubeを流しながら、無心で作業していたが、15時間くらいかかったような気がする(残念ながら、時間を記録していなかったため、正確な時間は分からない)。

4. 6月:ひたすら問題集

6月にやったことは、以下2つ。

①問題集を解く。

②スマホアプリを購入。

③模試を受ける。

①「問題集を解く」について

5月で教科書の読破が大方終わったので、ひたすらに問題集を解く。

教科書を読むときと同様に、問題集も1章ごとに全分野並行して進めて行った。

もちろん、教科書を一回読んだだけでは、さくっと解ける問題は多くない。

間違えた問題は、しっかり教科書に戻って納得いくまで理解する。

そして、間違えた問題には、印をつけておく。

ここでは、一つ一つの問題をしっかり理解することが重要だった。

②「スマホアプリを購入」について

さらには、スマホアプリを購入して、空き時間で知識を詰め込んだ。

使い方としては、直近で問題集を使って解いた問題と同じカテゴリーの問題をとにかく解く。

③「模試を受ける」について

独学の受験生は、外部模試を受けることをおすすめする。本番の試験を想定するために。

僕は、6月の半ばに日建学院の模試を受けた。

本当は、この模試までに問題集を全て終わらすつもりでいたが、6割ほどしか終えていない状態で模試に臨むことになった。

結果はどうあれ、初めて時間を意識して解くことで、それぞれの科目の時間がどういう感じかを掴むことができた。

特に、法規は時間がないということと、構造と施工は時間がたっぷり余ることを知れたのは大きかった。

5. 7月:問題集を終え、2周目。そして、昨年度の過去問を通しで解く。

7月は、問題集を終え、さらに、間違えた問題だけもう一度解く。

やはり、繰り返し解くことで、自分が理解できているのかを確認し、より知識を定着することができる。

1周目で、間違えた問題に印をつけておくのは、この時のためだ。

そして、最後に、一番直近の過去問を通しで解いた。

ここまでやれば、だいたいのことは頭に入った。

6. 結果:無事合格

自己採点ではあるが、合格基準点より10点ほど高い点数を取ることができた。

学科試験に受かるには、以下の2つが必要だと思った。

①良い教材

②十分な勉強時間

①については、色んな方法で資格学校のテキストを手に入れるべきだろう。

②については、言わずもがなで、圧倒的量に対してそれなりの勉強時間が必要ということだ。僕は、試験直前は会社の昼休みにオフィスの非常階段の人目につかないところでひたすらにスマホのアプリをいじくっていました。

これから受験する人へ、少しでも参考になれば幸いです。

3.11から10年が経って

10年前、高校2年生だった。

期末テストを来週に控えていたから、午前中で授業が終わった。

授業が終わって、友達と駅の近くのマックで昼ごはんを食べた。

3学期の期末テストは、受験勉強が本格化する前の最後のテストだった。この時が、あまり将来も考えずにおちゃらけていられる最後の時間になった。

「バイバイ」

いつものように駅で別れて、電車に乗る。

オレンジ色の電車に揺られて、家に帰る。

午後2時46分。

僕は、最寄り駅から自宅までの帰り道にいた。

ものすごい揺れが大地を襲った。

住宅街の塀が聞いたこともない音を立ててペラペラの紙みたいにゆらゆら揺れていた。

身の危険を感じても、その場でしゃがむことしかできなかった。

揺れが収まるとすぐに自宅に向かった。

家に帰ると、祖父がいて、家の中もすごい揺れたことを聞いた。

テレビをつけると、どのチャンネルも緊急生放送で地震のことを報じている。

どうやら東北が震源地のようだった。

すぐに仕事中の母親と電話で連絡がとれた。

電話が繋がったのは、今はなき、WILLCOMのピッチを使っていたから。

携帯電話の通信網はすぐにダメになった。

地震を伝えるテレビの放送にはすぐに飽きてしまって、自分の部屋に戻った。

そのあと少しして、気になってリビングのテレビに向かう。

田んぼや畑ばかりの茶色い大地が、どす黒い濁った流体に覆われていく映像が映し出されていた。

何が起きているか、一瞬理解できないその映像に釘付けになった。

とんでもないことが起きていると、この時に知った。

どす黒い流体はゆっくりと着実に大地を飲み込んでいく。

ゆっくり見えたのは、ヘリコプターからの視点だからで、地上から見たらもっとずっと速いんだろうけど、そんなことも想像できないくらいに、ゆっくりと画面を覆う不気味な流体を眺めるしかなかった。

自分にはどうしようもなかった。

-

その日だったか、翌日だったか覚えていない、すぐに学校から期末テストが中止になる連絡があった。

僕のやるべきことはなんだろう。

さっきまでの自分にはバイバイをして、受験勉強を始めようと思った。

この後、例年になく長くなった春休みを通して、数学の問題集をひたすら解いた。

-

10年という月日は、振り返るにはキリがいい。

キリがいいから、何がいいってことじゃないけど、これが10年という月日の長さか、と実感できる。

これほど体感的に10年間をすんなり捉えられた経験はこれまでの人生になかったように思う。

大人の時間感覚になってから初めての10年なんだと思う。

そして、不思議なご縁で、10年後の今日、僕は仕事の用事で、仙台からいわきまで車を運転している。

津波に飲みこれまれた空港や、白い煙を上げた原発を横目に見ながら、復興予算で完成した高速道路を走っている。

どうやら、10年前の自分からはだいぶ遠いところに来ているみたいだ。

10年後は37歳だ。

何をしているんだろう。楽しくやってるかな。もしかしたら、生きていないかもしれない。

あの日、家のリビングでテレビの中に映し出されていた映像は、生きている今がとてつもなくありがたいことだと気付かせてくれる。

-

3.11の犠牲者のみなさまに哀悼の意を表します。

2021.3.11